La Universidad de Valladolid ha programado más de 40 actividades en el marco de la Semana de la Ciencia de Castilla y León en sus cuatro campus en Palencia, Segovia, Soria y Valladolid entre el 11 y el 19 de noviembre de 2023. Entre las actividades están previstos talleres, conferencias, exposiciones y visitas, entre otros eventos divulgativos. El objetivo de esta cita es acercar la ciencia y la tecnología a todos los públicos. Las actividades tienen el lunes 6 a las 18.00 horas un preámbulo con los Monólogos Científicos de Big Van Ciencia, en el Palacio de Congresos Conde Ansúrez, con entrada gratuita hasta completar aforo.

La comunidad investigadora de la Universidad de Valladolid ha propuesto un total de 41 actividades en los cuatro campus. Toda la programación han sido coordinada por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Valladolid.

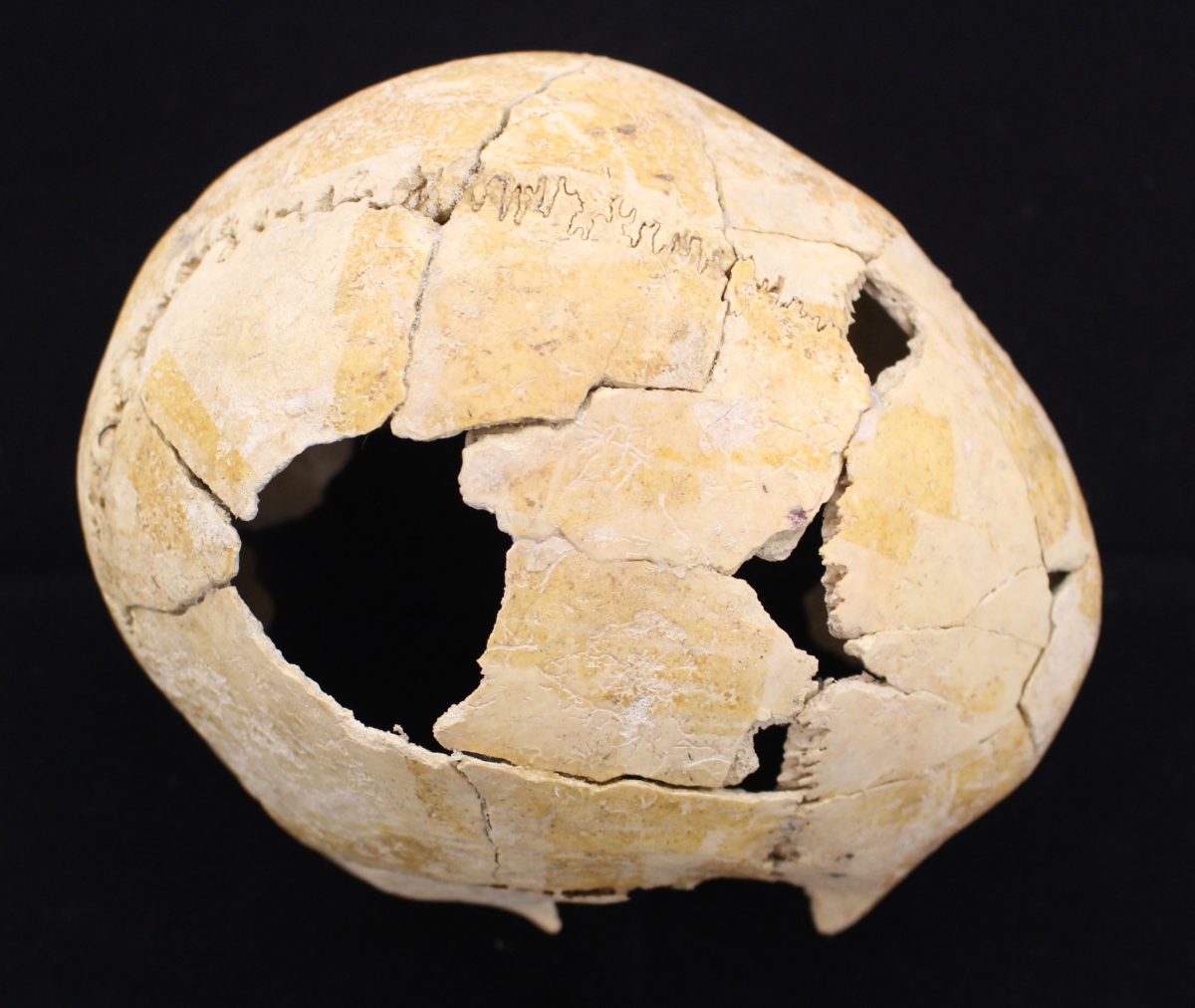

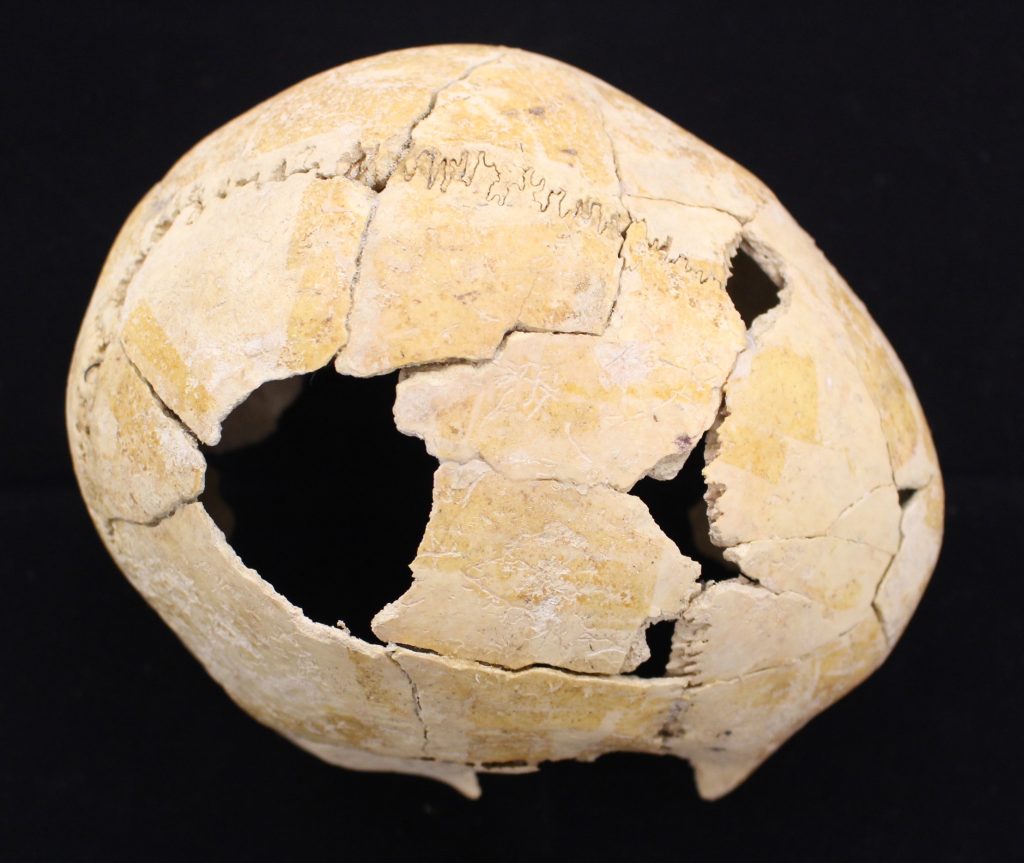

En el campus de Palencia, se oferta la charla La Ciencia de lo mínimo: Nanotecnología y sus aplicaciones (miércoles 15, 16.00) en el edificio E; las jornadas Agua, bosques y monitorización de ríos y fauna piscícola (jueves 16, 10.00 y 12.00) en Edificio A y organizado por el departamento de Hidráulica e Hidrología e Itagra.ct; la exposición Paleontropología y Arqueología en Castilla y León (jueves 16, 10.00) en la Facultad de Educación organizado por el Grado de Antropología Social y Cultural; la Visita a invernaderos y plantaciones frutales (viernes 17, 10.00) en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias organizado por la propia ETSIIAA; el evento Oracle4girls (sábado 18, 10.00) en el aulario y organizado por las unidades de cultura científica y de la innovación de las universidades de Burgos y Valladolid y Oracle; y el taller Madera y cambio climático (jueves 30, 10.00) en el laboratorio de maderas y organizado por el personal de este espacio investigador.

En el campus María Zambrano Segovia, se propone la exposición Enfermería investiga (del lunes 13 a viernes 17) en la Facultad de Enfermería organizada por personal de este centro, de la sede de Valladolid y de la Facultad de Ciencias de la Salud de Soria; la presentación Jugamos y educamos en salud (martes 14, 9.00) en el propio campus y organizada por el Área de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Facultad de Educación; la Jornada de puertas abiertas en ALES lab (viernes 17, 17.00) en el campus María Zambrano.

En el campus Duques de Soria, se programa la exposición Enfermería investiga (del lunes 13 al viernes 17) en la Facultad de Ciencias de la Salud organizada por personal de este centro y de la Facultad de Enfermería, sedes de Segovia y Valladolid; la exposición Cátedra Cel Caja Rural de Soria. La ciencia en el Campus Duques de Soria (del lunes 13 al viernes 17) en la zona de exposiciones de la primera planta del campus y organizado por la Cátedra Cel Caja Rural de Soria; el ciclo de conferencias de divulgación Progresos y promesas en el envejecimiento y la mejora de la calidad de vida (lunes 13, 19.00) en el salón de grados del campus y organizado por el Departamento de Biología Celular, Genética, Histología y Farmacología; la actividad Los anillos de crecimiento y el pasado de los árboles (miércoles 15, 9.00) en el campus Duques de Soria y organizado por el grupo de investigación Cambium; los Premios Mejores TFG de la Cátedra Cel Caja Rural de Soria (jueves 16, 11.00) en el salón de grados del campus y organizado por la Cátedra Cel Caja Rural de Soria; la presentación Conoce el iuFOR (jueves 16, 12.00) en el campus Duques de Soria y organiado por el grupo de investigación Cambium; el taller Gominolas y ADN (jueves 16, 13.00) en el CEIP Infantes de Lara; el taller Ciencia recreativa (viernes 17, 12.00) en el salón de actos del Campus Duques de Soria y organizado por la Escuela Universitaria de Ingeniería de la Industria Forestal, Agronómica y de la Bioenergía (EiFAB); la charla ¿Qué es y en qué consiste la carrera académica? ¿Cómo puedo llegar a investigar? (jueves 23, 13.00) en el salón de grados del Campus Duques de Soria y con la colaboración de la Asociación Iniciaactiva; la charla La investigación en las Ciencias Sociales: Historia (martes 28, 13.00) en el salón de grados del Campus Duques de Soria; y la charla La exploración de Marte (miércoles 29, 18.00) en el aula N1 del Campus Duques de Soria.

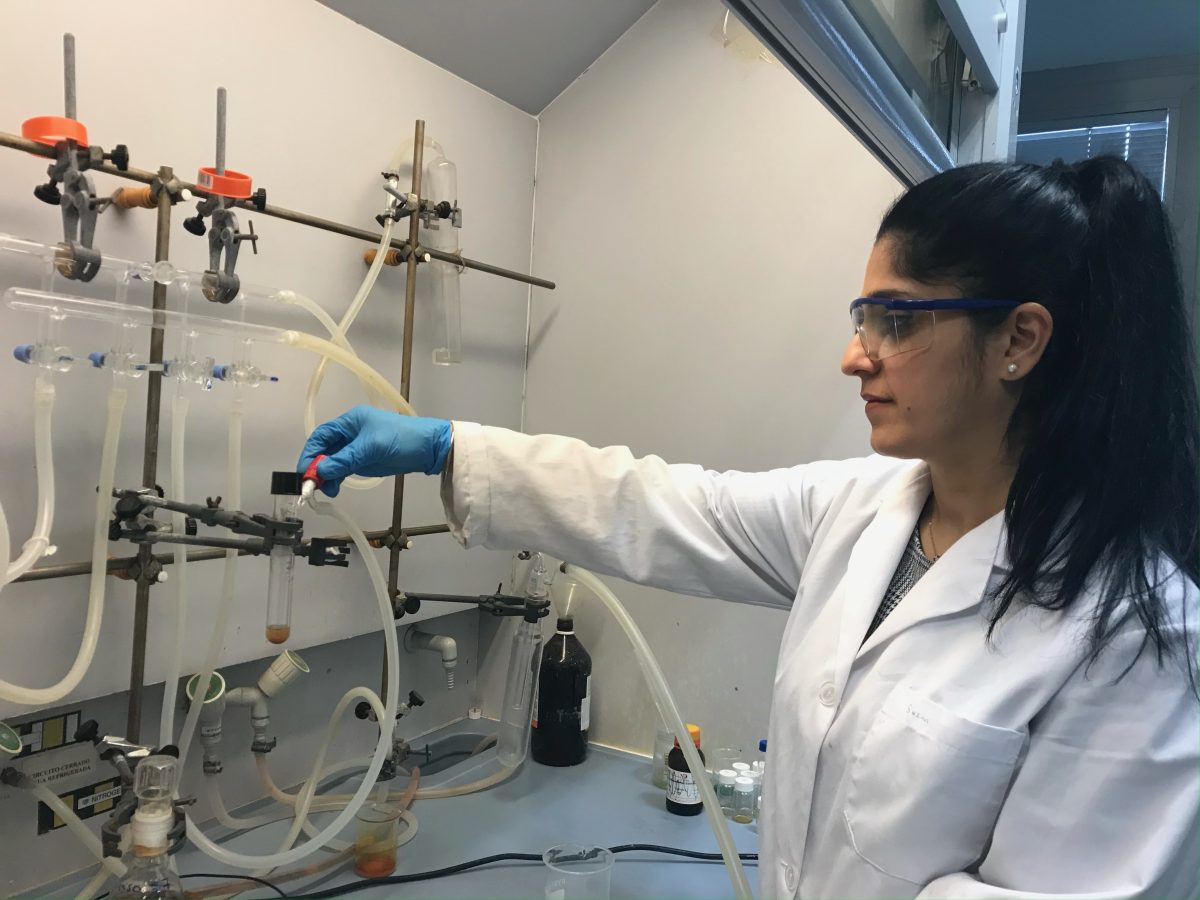

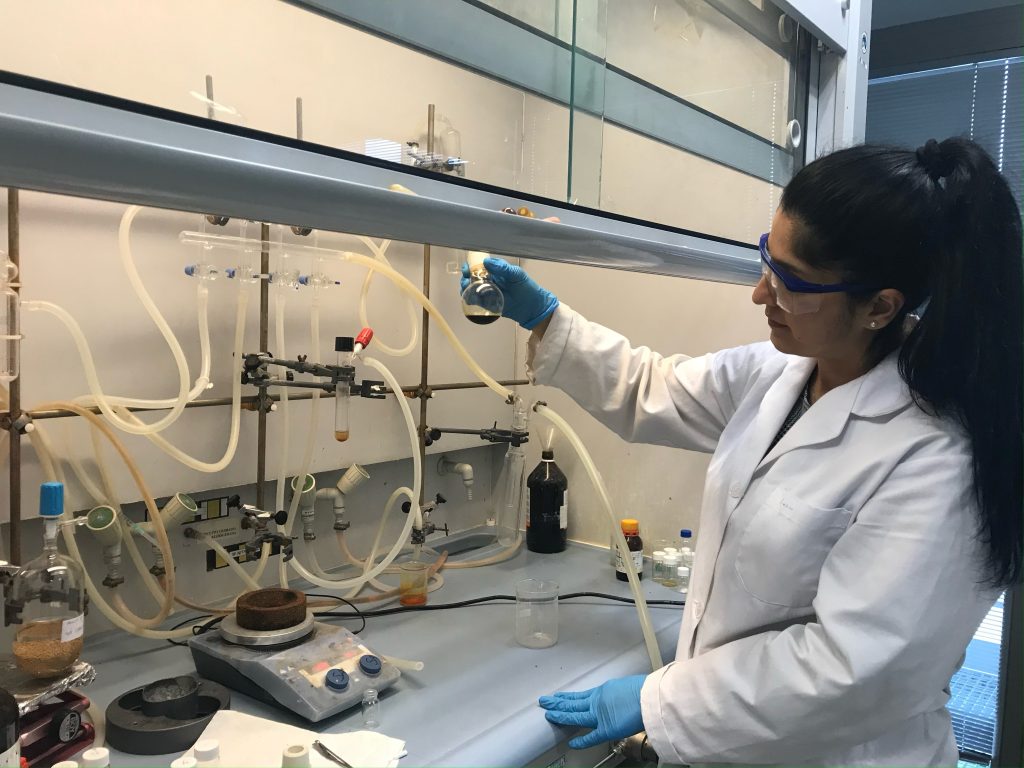

En el campus de Valladolid, se organiza la exposición Enfermería investiga (del lunes 13 al viernes 17) en la Facultad de Enfermería organizada por personal de este centro y de la sede de Segovia y de la Facultad de Ciencias de la Salud de Soria; las visitas Bienvenido al IOBA: con los ojos no se juega (lunes 13, martes 14 y miércoles 15, 9.00), en el IOBA y organizado por este instituto de investigación; la visita ¿Un mundo sostenible? La ciencia es la clave. Conoce lo que hacemos en el ISP (martes 14, 10.00) en la sede de Doctor Mergelina de la Escuela de Ingenierías Industriales y organizado por el Instituto de Procesos Sostenibles; la actividad ¿Quieres ver tu actividad cerebral? (martes 14 y jueves 16, 11.30 y 17.30) en el laboratorio de EEF (área de Psiquiatría) en la Facultad de Medicina; la actividad Química divertida (martes 14, miércoles 15 y jueves 16, 16.30 y 18.00) en las aulas 101 y 103 de la Facultad de Ciencias y organizado por la Asociación de Estudiantes de Química de la Universidad de Valladolid.

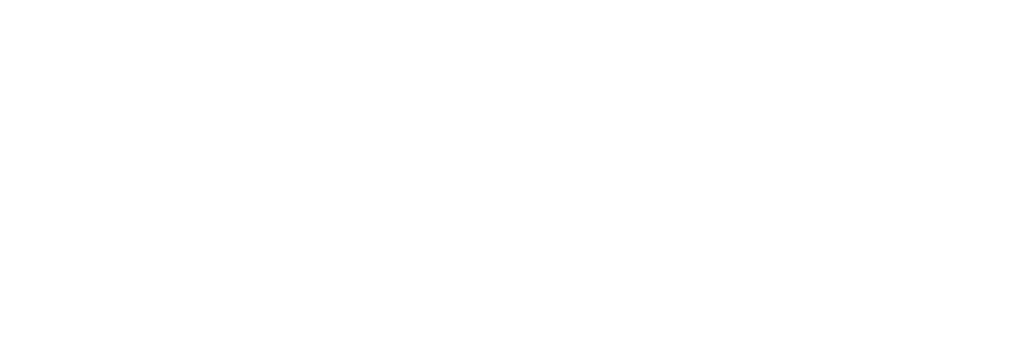

Además, se presenta el taller ArqueoQuest: la Prehistoria al descubierto (miércoles 15 y jueves 16, 11.00) en la Facultad de Filosofía y Letras y organizado por el GIR 139 – Durius Investigaciones Prehistóricas desde el Duero; la conferencia Resucitando a Alan Turing. La Inteligencia Artificial Matemática (miércoles 15, 17.00) en la sala de grados II de la Facultad de Ciencias y organizado por el IMUVa; la conferencia Software y hardware en un ordenador cuántico (miércoles 15, 18.00 horas) y que forma parte del plan de trabajo del proyecto QCAYLE; las visitas Bienvenido al IOBA: Investigamos para curar mejor (jueves 16 y viernes 17, 9.00) en los laboratorios y clínica del centro y organizado por este instituto de investigación; la charla El papel del técnico de laboratorio en los proyectos de investigación (jueves 16, 9.30 horas) en el IES Ramón y Cajal y organizado por el GIR – Técnicas Ópticas de Diagnóstico; el taller Pequeños detectives: la magia de la química de la cocina (jueves 16, 11.00) en el aulario de la Facultad de Ciencias y organizado por el grupo de investigación TESEA; la charla IA generativa y Humanidades (jueves 16, 13.00) en la Facultad de Filosofía y Letras y organizado por los departamentos de Informática y Ciencias de la Música; la actividad Pon a prueba tu pensamiento investigador (jueves 16 y viernes 17, 16.30) en la quinta planta de la Facultad de Medicina.

Finalmente, se propone la conferencia Evaluando la equidad algorítmica en condiciones de incertidumbre (jueves 16, 17.00) en la sala de grados I de la Facultad de Ciencias y organizada por el IMUVa; la actividad Cómo juega el cerebro con dos lenguas… let’s play! (jueves 16, 17.00) en el seminario del Departamento de Inglés de la Facultad de Filosofía y Letras y organizado por UVALAL; el juego de escape Escapa del ruido (viernes 17, 12.00) en la sede del Paseo del Cauce de la Escuela de Ingenierías Industriales y organizado por este centro; y el taller en línea Análisis de estudios experimentales (viernes 17, 18.00) con la colaboración de la revista Límite.

Toda la programación está en: https://ucc.uva.es/semana-de-la-ciencia-2023/(abre en una nueva pestaña