Decía el escritor Antonio Muñoz Molina que el corrector es una figura que “sabe hacer de verdad lo que parece evidente, que sabe mirar un texto palabra por palabra, con la atención muy afilada, con el lápiz igual de afilado y disponible, con una mezcla de proximidad y de distancia, de amor por la palabra exacta y lucidez clínica para percibir errores”.

Pues bien, los correctores tienen un santo “laico”. La Fundación Litterae (emblema de los correctores argentinos) propuso a Erasmo de Róterdam, quien nació el 27 de octubre de 1466, como patrón de los correctores. Este humanista ha pasado a la historia por sus libros, tratados y ensayos, pero también llegó a ejercer durante un tiempo la labor de corrector. En realidad, su preocupación por el lenguaje fue una constante en su vida. Actualmente, el Día Internacional de la Corrección coincide con su fecha de nacimiento.

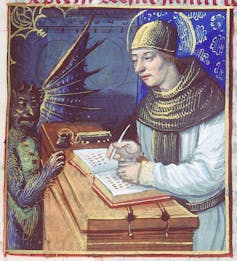

Titivillus el que trastea

Pero, además de tener un protector, los correctores cuentan con dos demonios.

Wikimedia Commons

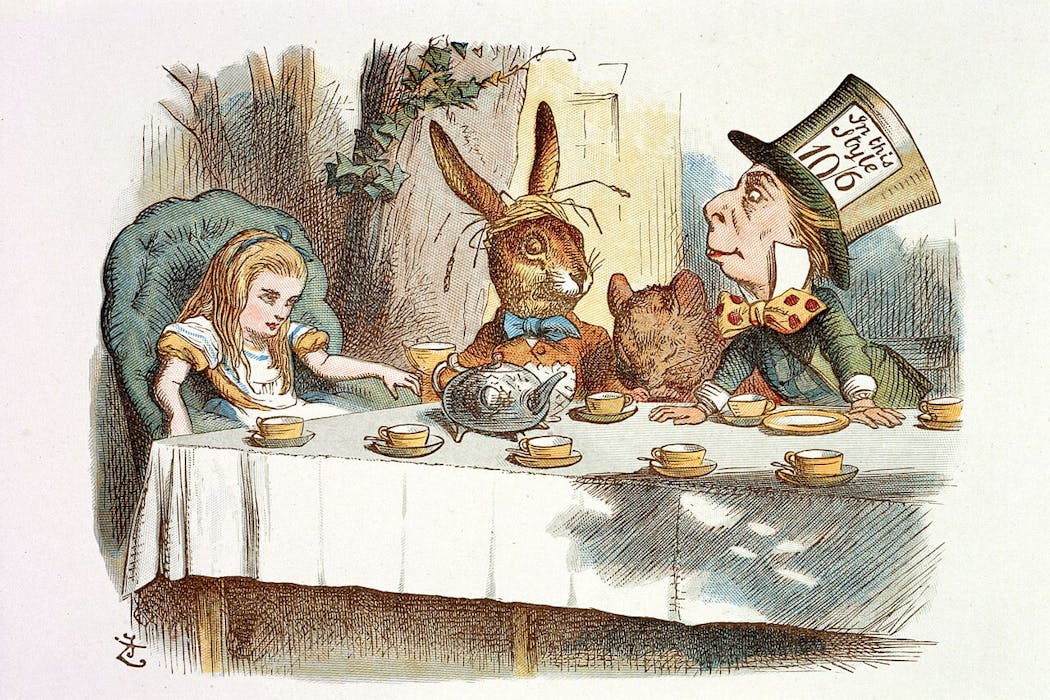

El trabajo de los escribas y los copistas era muy importante en la Edad Media. Cuando todavía no existía la imprenta, los libros debían ser copiados a mano, una ardua tarea, ya que estos amanuenses se veían obligados a pasar muchas horas trabajando en ambientes cerrados, con la única iluminación de la luz de las velas o las lámparas de aceite. Esto, unido al tedio y al cansancio, les hacía cometer múltiples errores que se consideraban una falta grave, especialmente si se trataba de textos religiosos. Sin embargo, inventaron la excusa perfecta: un demonio llamado Titivillus.

La primera mención a este demonio aparece en el Tractatus de penitentia, de Johannes Galensis, publicado hacia 1285: “Titivillus recoge los fragmentos de estas palabras con lo que llena su saco mil veces al día”. De hecho, se le representa portando un fardel con las sílabas y letras que los copistas se olvidaban de escribir.

La errata más famosa es la de la Biblia del pecador, del rey inglés Carlos I, en 1631. Según esta versión, el séptimo mandamiento proponía “cometer adulterio” porque al corrector se le olvidó anteponer el “no”. Esta equivocación condenó a todos los ejemplares de esas Biblias a la hoguera, aunque algunos consiguieron sobrevivir.

Titivillus siguió haciendo de las suyas cuando se inventó la imprenta. Así, en la novela de Eva Díaz Pérez El sueño del gramático, Francisca, hija de Antonio de Nebrija (1444-1522), narra la aventura humanística de su padre, a quien le tocó vivir la revolución que supuso la aparición del invento de Gutenberg.

La mención a Titivillus en este relato es una muestra de la popularidad alcanzada por este diablillo, a quien se define como “el demonio que habitaba en todas las casas de moldes y que anotaba los errores de cajistas de las imprentas como había hecho antes con los monjes escribanos en los monasterios”. Más adelante encontramos que también “visitaba todos los talleres de impresoras y que cargaba en su saco los gazapos acumulados durante el día en el trabajo de los oficiales. Ese saco que llevaba al infierno y que padre decía que iba cargado de errores, porque eran muchos los despistes de sus correctores”.

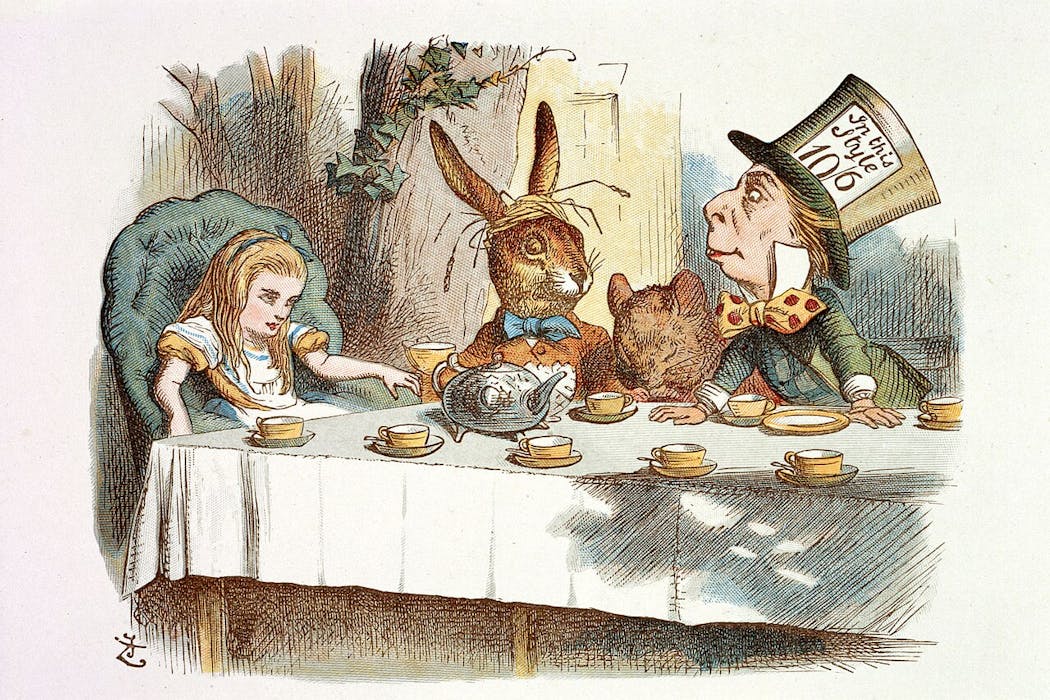

Bibliofas

Poco se ha hablado de otro diablo tipógrafo que aparece mencionado en Diabolicón, un catálogo de diablos de todo tipo elaborado por Jorge Ordaz Gargallo. Es Bibliofas quien, “desde los tiempos de Gutenberg, anda enredando entre prensas, linotipias y minervas, cambiando letras y trastocando palabras”.

Como ejemplo de sus travesuras, Ordaz Gargallo alude a las erratas aparecidas en un texto piadoso del mercedario Maximino de Uclés, titulado Rosa Mystica, o primaveral jardín de femeniles flores en loor de la Santísima Virgen María. En él, en vez de “mujeres puras que podían a veces, púdicamente…”, se leía “mujeres putas que jodían a peces, públicamente…”. Cuando se dieron cuenta, ya era tarde y se habían vendido unos cuantos ejemplares. Los que quedaban en depósito, como es fácil suponer, fueron destruidos.

¿Quiere recibir más artículos como este? Suscríbase a Suplemento Cultural y reciba la actualidad cultural y una selección de los mejores artículos de historia, literatura, cine, arte o música, seleccionados por nuestra editora de Cultura Claudia Lorenzo.

Demonios 2.0.

Estos demonios se han adaptado a los nuevos tiempos y campan a sus anchas por las pantallas de los ordenadores (y los móviles). Por lo tanto, sigue vigente la observación de Juan Caramuel (1606-1682) en su Syntagma de arte typographica, reproducida en La mano invisible. Confesiones de un corrector iconoclasta (2019), de Antonio Martínez Fernández: “Por más diligencia que se ponga, por más cuidadosa que sea la corrección, no es posible librar de este defecto a los libros”.

De ahí que, como explica Caramuel, surgiera “esa leyenda de que el inventor de la tipografía había condenado a muerte al primero que publicase un libro sin errores”. Añade él: “con todo, los componedores seguían felices, seguros de que ninguno habría de temer jamás el rigor de aquella ley”.

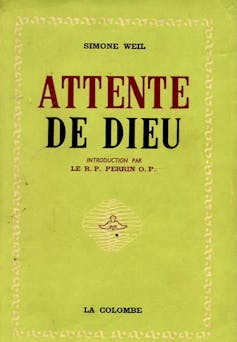

![]()

Silvia Hurtado González no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.