Ya en su Arte poética, Horacio se hacía una pregunta que sigue resonando dos mil años después: ¿es mejor el autor que enseña o el que entretiene? Su respuesta fue, como suele ocurrir con los clásicos, una invitación al equilibrio: mezclar lo útil con lo agradable, deleitar e instruir al lector al mismo tiempo.

Pero ¿qué significa exactamente “instruir al lector”? El concepto es escurridizo. Hoy, más que sermones y moralinas disfrazados de historias, un lector competente busca obras estéticamente complejas, libros que lo desafíen, textos que pongan en juego voces y puntos de vista diferentes y de cuya lectura se pueda extraer una interpretación nueva, que no tiene por qué corresponder con aquella que imaginó el autor.

¿Estética o pedagogía?

La cuestión se vuelve más complicada si miramos a la literatura infantil. El experto español Juan Cervera advertía en los años noventa de que, en ella, la finalidad estética debía prevalecer sobre la pedagógica, en contra de aquella victoriana tradición moralizante que convirtió los libros infantiles en manuales de comportamiento acordes con los valores socialmente correctos: recompensas por la obediencia, castigos por la rebeldía, fantasía e imaginación contenidas y emociones bajo llave.

La escritora argentina Graciela Montes denunciaba en una entrevista reciente los peligros de la rigidez pedagógica en la literatura infantil. En su opinión, ningún lector debe ser llevado “de las orejas”, sino que debe mantener su capacidad crítica y su distancia interpretativa. Esta visión defiende la autonomía del niño como lector, al que se le debe reconocer la capacidad de construir significados sin necesidad de que el texto le dicte cómo debe pensar o comportarse.

Enseñar a ser buenos

De ahí que nos planteemos si seguimos creyendo que los libros para niños deben enseñar a “ser buenos” más que a pensar, o cargar su literatura con lecciones prefabricadas que ahogan el asombro, con fórmulas del tipo “hay que ser bueno” o “no deben decirse mentiras”, que clausuran el texto literario imponiendo una única lectura posible.

En su meritoria obra Construir lectores, el escritor y crítico literario Vicente Luis Mora señala que la literatura infantil y juvenil “parece a veces un recetario de autoayuda, o alter-ayuda, más programático que artístico”.

Enseñar cómo es la vida

Más allá de las obras que intentan insertar al niño en parámetros morales rígidos, donde los buenos son inocentes y cándidos y los villanos son indudablemente malos, podemos reivindicar otro tipo de textos en los que el niño se enfrente con el sinsentido de la vida.

En lugar de mensajes del tipo “no hay que mentir” o “debemos compartir”, podemos ofrecer al lector infantil extraer sus conclusiones y su propia visión del mundo con una literatura que no proponga ya soluciones sencillas, sino que permita la experiencia del conflicto y la ambigüedad. Una literatura que le ofrezca una enseñanza vital.

Existen obras canónicas de la literatura infantil que deliberadamente rechazan la moraleja explícita, y precisamente por ello se han convertido en clásicos que resisten el paso del tiempo.

Leer más:

Cómo aprovechar la fascinación de los niños por las historias para convertirlos en lectores

Tom Sawyer y ‘Huck’ Finn: ¿ausencia moral o libertad?

Ahí está Samuel Langhorne Clemens, más conocido como Mark Twain, autor de Las aventuras de Tom Sawyer (1876) y Las aventuras de Huckleberry Finn (1885). Frente a la literatura moralizante del siglo XIX, y sus ejemplos y castigos edificantes, Twain abrió paso a un realismo vibrante y contradictorio.

En su universo, los niños mienten, dudan, se rebelan y descubren la libertad con todo su peso y su vértigo. La infancia, en sus manos, deja de ser un símbolo de inocencia para convertirse en un territorio de aprendizaje moral, un espejo donde cualquier lector –niño o adulto– puede reconocerse y encontrar el reflejo de su propia búsqueda.

No todos los escritores del momento vieron con buenos ojos aquel retrato irreverente de la infancia. Algunos, más atentos a la moral y las buenas costumbres que al pulso de la vida, contemplaron alarmados las historias de Twain.

La propia Louise May Alcott –la célebre autora de Mujercitas– llegó a escribir en la prensa que, si Samuel Clemens no tenía nada mejor que ofrecer a los jóvenes de “mente limpia”, sería preferible que dejara de escribir para ellos, juicio que resonó poco después entre los muros de la Biblioteca de Concord, donde las obras de Twain fueron vetadas. Parece claro que la rebeldía de sus personajes resultó demasiado incómoda para los guardianes de la virtud.

Leer más:

Las matemáticas, desde el País de las Maravillas a la inteligencia artificial

El sinsentido subversivo de ‘Alicia’

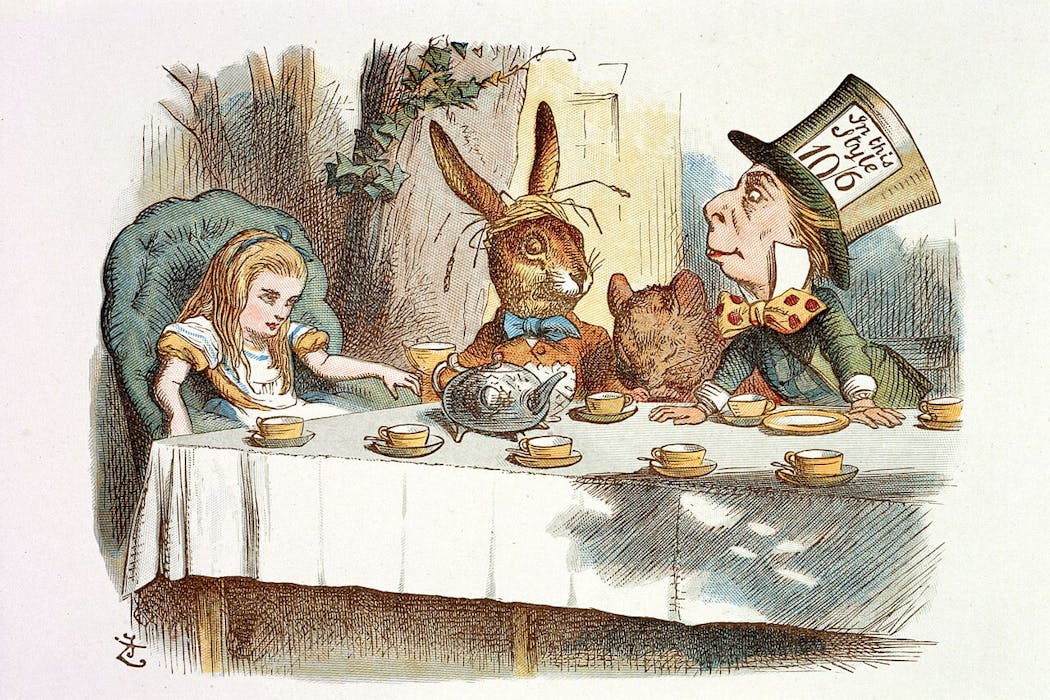

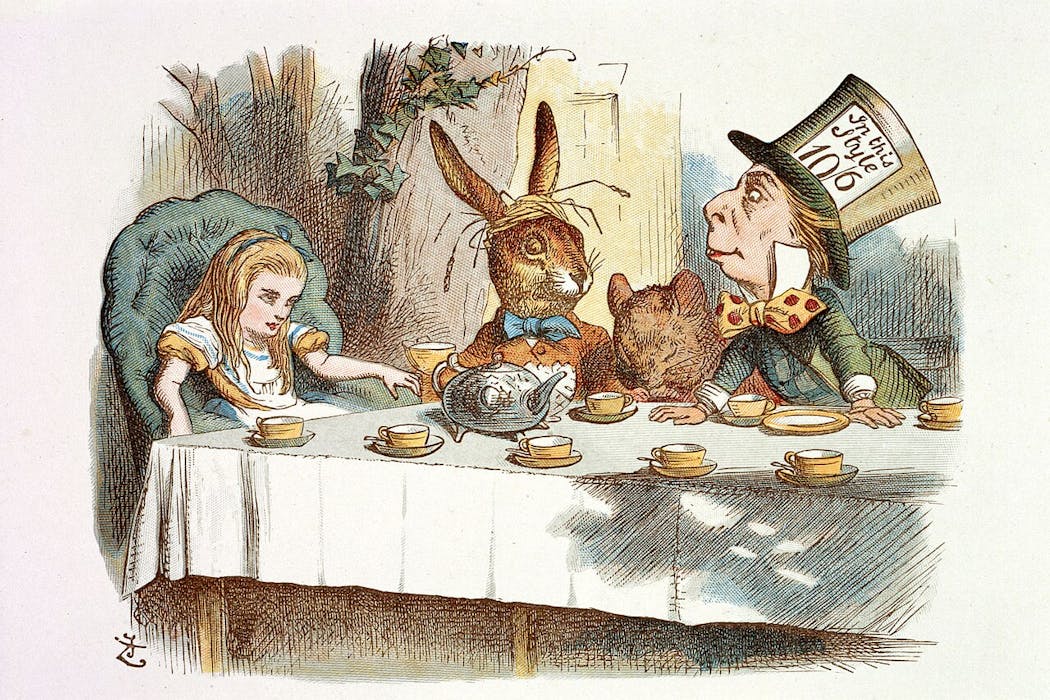

El ejemplo más luminoso –y también el más subversivo– de una literatura infantil que se niega a obedecer las normas morales es, sin duda, Alicia en el País de las Maravillas, escrita en 1865 por Lewis Carroll. Su libro es una fiesta del nonsense o sinsentido, ese territorio donde el lenguaje pierde su rigidez y la lógica adulta se derrumba con elegancia.

Cuando la Duquesa asegura que “todo tiene una moraleja, solo hace falta encontrarla”, Carroll no predica; se burla, con ingenio, de la obsesión victoriana por buscar lecciones en cada relato. Pues justamente “la moral” de Alicia es que no hay moral alguna: es un juego verbal, una fantasía que permite experimentar con las palabras y cuestionar, entre líneas, el rígido sistema educativo británico sin caer en la ofensiva del didactismo directo.

En ese mundo del revés, aunque no haya Demogorgon como el de Stranger Things, todos los adultos con los que Alicia se encuentra están irremediablemente locos, tambaleándose así la idea misma de autoridad. El sinsentido se revela entonces como un umbral hacia la libertad, un espacio donde niños y adultos pueden explorar el absurdo para entender mejor su propio mundo.

Y, al final, el asombroso universo de Alicia nos recuerda que el lenguaje no solo describe la realidad: también la domina. Lo sabe bien Humpty Dumpty, en Alicia a través del espejo –una formidable segunda parte–, cuando reduce toda la cuestión del sentido a un único problema esencial: quién tiene el poder de decir qué significan las palabras.

Confiar en los niños

Entendamos, entonces, que al reivindicar una literatura infantil no moral, estamos confiando en que los niños y las niñas, como lectores, poseen capacidades interpretativas sofisticadas, y no necesitan que cada texto les diga qué pensar o cómo comportarse.

La literatura infantil alcanza su máximo potencial cuando funciona como lo que es, un arte, y no como un instrumento pedagógico. No necesita ser moral para ser valiosa; necesita ser honesta, imaginativa y respetuosa con la inteligencia de sus lectores.

![]()

Claudio Moyano Arellano no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.