Los fondos europeos desempeñan un papel fundamental en el desarrollo económico, social y territorial de la Unión Europea (UE). Estos instrumentos financieros –que incluyen el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo y la Política Agrícola Común (PAC), entre otros– promueven la cohesión y reducen las disparidades regionales al apoyar inversiones en infraestructuras, innovación, educación y empleo. Además, han impulsado la innovación y la competitividad empresarial, y contribuido al desarrollo y crecimiento económico de las regiones europeas.

Sin embargo, existe un intenso debate sobre la relación entre estos fondos públicos y la corrupción en los países europeos. Si algunos autores plantean que podrían estar relacionados con la corrupción pública, otros sostienen que esa relación queda condicionada por el propio riesgo de corrupción de los Estados.

Por otra parte, las políticas de asignación, distribución y control de los fondos europeos influyen en el sentido de ciudadanía y en la legitimidad de la UE. Esta influencia ha quedado patente con los fondos Next Generation EU, el paquete de medidas diseñado por Europa para paliar los efectos de la crisis de la covid-19: una investigación de 2022 demostró que su asignación está parcialmente condicionada por el euroescepticismo. Así, los países con fuertes sentimientos contrarios a la UE reciben mayores recursos per cápita provenientes de de esta partida.

Cobertura mediática

Hemos querido determinar si hay una relación entre el sentimiento público y el sentimiento que transmiten las noticias sobre corrupción y fondos europeos. Para ello, analizamos más de 30 000 noticias publicadas entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023. Este periodo es especialmente relevante por varias razones:

Abarca el lanzamiento y la aplicación inicial de los fondos NGEU.

Capta la cobertura mediática y el sentimiento público durante sus fases críticas: negociaciones iniciales y aprobación de los fondos NGEU (2020), desarrollo de los planes nacionales (2021), aplicación y primeras evaluaciones (2022-2023).

Permite analizar el discurso público sobre los fondos de la UE en el contexto actual, incluyendo las transiciones ecológica y digital, prioridades clave en el actual marco de financiación.

Para interpretar el sentimiento de cada una de las informaciones utilizamos algoritmos de análisis de texto alimentados por más de 40 diccionarios de sentimientos. Para ello, utilizamos el modelo de lenguaje BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers), que tiene la capacidad de captar el significado de una palabra, relacionándola con los vocablos que la rodean.

Variaciones entre países

La aplicación de estas herramientas nos permitió observar las variaciones entre países. Grecia, Croacia y Bulgaria presentan una alta cobertura mediática y un sentimiento más negativo. En cambio, Dinamarca, Irlanda y Portugal muestran un sentimiento mediático más positivo. Por su parte, en los países del Norte de Europa, Suecia, Finlandia y Dinamarca, la cobertura del tema es menor, con menos artículos por habitante.

Grecia destaca como el país más prolífico, con 8 210 artículos (el 26 % de la cobertura total). Esto subraya la enorme atención que los medios griegos prestan a la financiación europea, probablemente por su importancia en las estrategias de recuperación y desarrollo del país.

Croacia y Bulgaria les siguen de cerca, con un 15,12 % y un 11,25 % del total de artículos, respectivamente. Esta atención puede deberse a su reciente adhesión a la UE, y la importancia de los fondos europeos en las inversiones en infraestructuras y desarrollo económico.

Los medios de comunicación franceses también muestran un interés significativo, con un 9,73 % de los artículos. Podría atribuirse a su participación en diversos proyectos financiados por la UE, especialmente en agricultura (fondos de la PAC), investigación e innovación (Horizonte Europa) y desarrollo regional (FEDER y Fondo de Cohesión).

Picos mediáticos

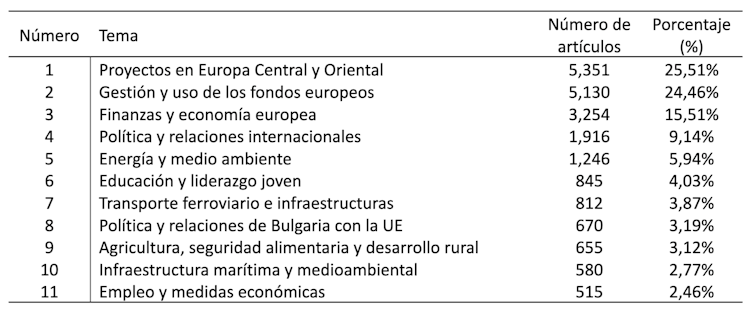

Identificamos once temas relativos a la utilización de los fondos europeos; analizándolos pudimos ver cómo han evolucionado su cobertura y el sentimiento mediático.

Fuente: elaboración propia

Por ejemplo, el tema “Empleo y medidas económicas” registró picos en marzo y junio de 2020, probablemente en respuesta a la crisis de la covid-19. “Energía y medio ambiente” tiene una presencia informativa constante, lo que subraya la importancia del medio ambiente y la sostenibilidad en el discurso de la UE.

El tema “Finanzas y economía europea” dominó los primeros meses de la pandemia, reflejando los desafíos económicos y las respuestas adoptadas en ese período. “Gestión y uso de los fondos europeos”, un área de interés crítica, alcanzó su punto álgido en abril de 2020 y de nuevo en agosto de 2021, reflejando periodos significativos de debates sobre asignación y gestión de fondos.

Los temas “Política y relaciones en la UE” y “Política y relaciones de Bulgaria con la UE” muestran la naturaleza dinámica de los debates y las relaciones políticas en Europa, con notables picos de cobertura informativa que indican periodos de intensificación de la actividad política o de cambios.

A finales del primer semestre de 2022 se produjo un pico negativo por la amenaza de la UE de negar a Hungría y Polonia el acceso a los fondos debido, principalmente, a las amenazas al Estado de Derecho y la corrupción en ambos países.

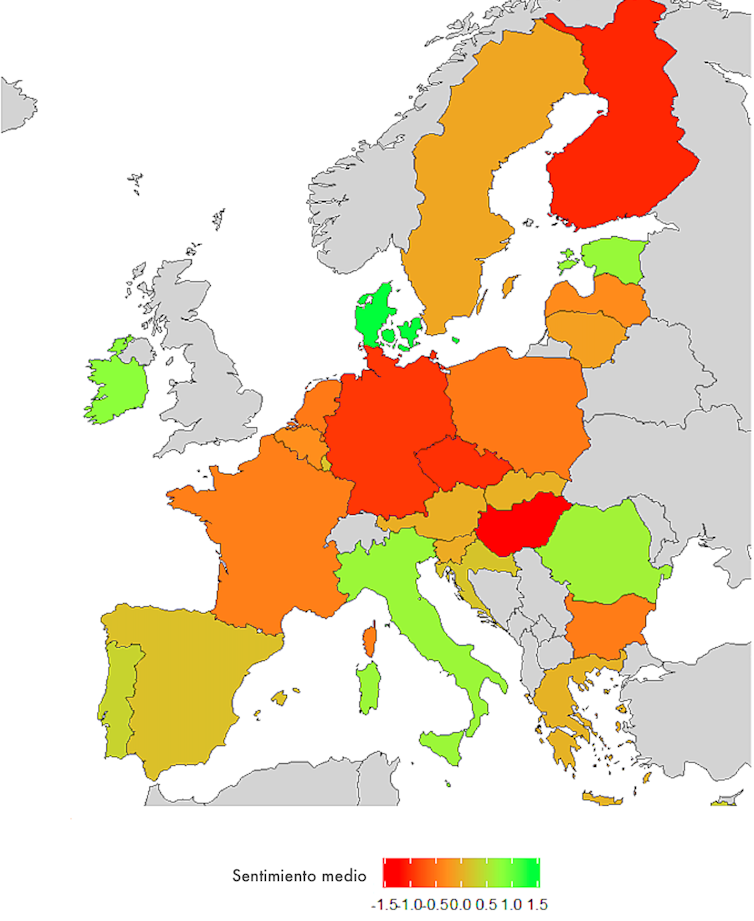

Mapeo de sentimientos

Mostramos en un mapa el sentimiento promedio por países respecto al uso y gestión de los fondos europeos. Dicho mapa resalta las diferencias en la percepción mediática entre países, clasificándolos según el sentimiento: del rojo –más negativo– al verde –más positivo–, pasando por el naranja y el amarillo. Las áreas grises denotan países que no forman parte de la UE.

Fuente: elaboración propia

Naciones como Dinamarca, Irlanda, Italia, Malta, Portugal y Rumanía exhiben un sentimiento mediático positivo hacia los fondos europeos, lo que sugiere una visión alineada con su uso eficaz y con los beneficios derivados del apoyo financiero de la UE.

Este sentimiento positivo podría reflejar la implementación exitosa de proyectos y un consenso público de que estos fondos contribuyen a mejoras concretas en las infraestructuras y economías nacionales.

Por otro lado, Hungría, Bulgaria, Polonia, la República Checa y Alemania presentan un sentimiento mediático más negativo, a menudo vinculado a escándalos relacionados con fraudes, corrupción o un uso controvertido de los fondos.

Las autoridades europeas deben tomar nota de estas diferencias entre países en la percepción pública y la cobertura mediática de la gestión de los fondos europeos.

Comunicación eficaz y ejecución satisfactoria

Es posible relacionar el sentimiento que transmiten los medios con las respuestas de los ciudadanos europeos a las preguntas del Eurobarómetro 2023 relativas a la percepción general sobre la UE y el Parlamento Europeo.

Nuestro análisis sugiere que un sentimiento mediático más positivo se asocia con un menor euroescepticismo. Pero estas correlaciones reflejan relaciones, no causalidad. Por tanto, no podemos confirmar que una cobertura mediática positiva mejore las actitudes públicas hacia Europa, o si los medios simplemente reflejan el sentimiento público de cada país.

No obstante, proponemos que las estrategias de comunicación eficaces y la ejecución satisfactoria de los proyectos ayudan a mejorar la percepción pública de las iniciativas de la UE, especialmente en lo relativo a cuestiones de financiación, sostenibilidad y desarrollo.

Dada la importancia de dar visibilidad y generar un sentimiento positivo hacia la existencia y gestión de los fondos públicos europeos, se necesitan marcos administrativos y mecanismos de supervisión sólidos que garanticen su buen uso y una comunicación clara y transparente.

![]()

Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.