Balance de las actividades del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

Las actividades programadas en 21 colegios de 14 localidades de las provincias de León, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid han concluido tras tres semanas de charlas. El primer balance de la actividad ha sido satisfactorio para el alumnado y las investigadoras participantes.

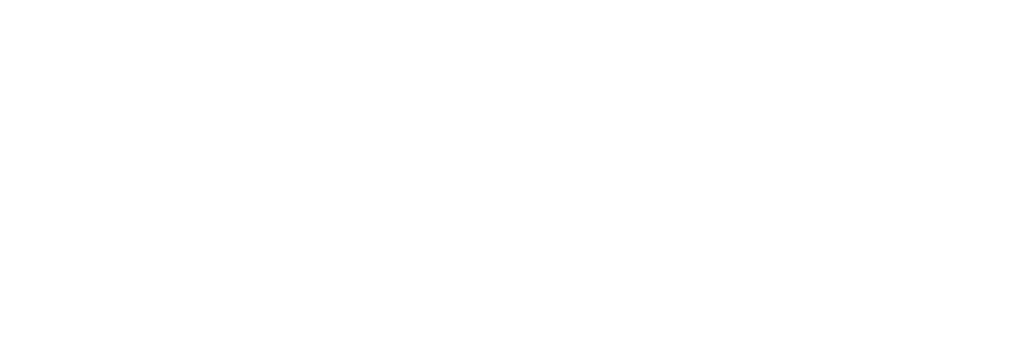

María Teresa Ramos, profesora de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias (campus de Palencia), recuerda que en su visita los alumnos y las alumnas “participaron activamente, preguntaron, se inquietaron con las injusticias y penalidades que había sufrido mi referente, incluso diría que hasta se enamoraron del personaje”. “Esas miradas de entrega y fascinación y el ambiente que se creó en el aula compensan tantos esfuerzos y son un premio único a mi carrera académica”, afirma.

Las visitas se han desarrollado en colaboración con las áreas de Programas Educativos de las direcciones provinciales de Educación de Palencia, Segovia, Soria y Valladolid. La delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, Yolanda de Gregorio, valora que hablar de “figuras femeninas que han destacado en áreas laborales variadas permite a nuestros jóvenes un acercamiento a la realidad existente, en el que las mujeres aportan y mucho”.

“Además, con estas charlas, se anima a nuestras niñas a romper esas barreras, a veces muy sutiles, que dificultan la presencia de las mujeres en la ciencia y la tecnología, y conseguir que su presencia en estas áreas sea fundamental para el desarrollo económico de gran parte de los países del mundo, en los que todavía no se ha logrado la igualdad de género en este campo”, subraya. Por ello, “actuaciones como las propuestas por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Valladolid son necesarias para el logro de este objetivo”, concluye De Gregorio.

Participantes, referentes y colegios

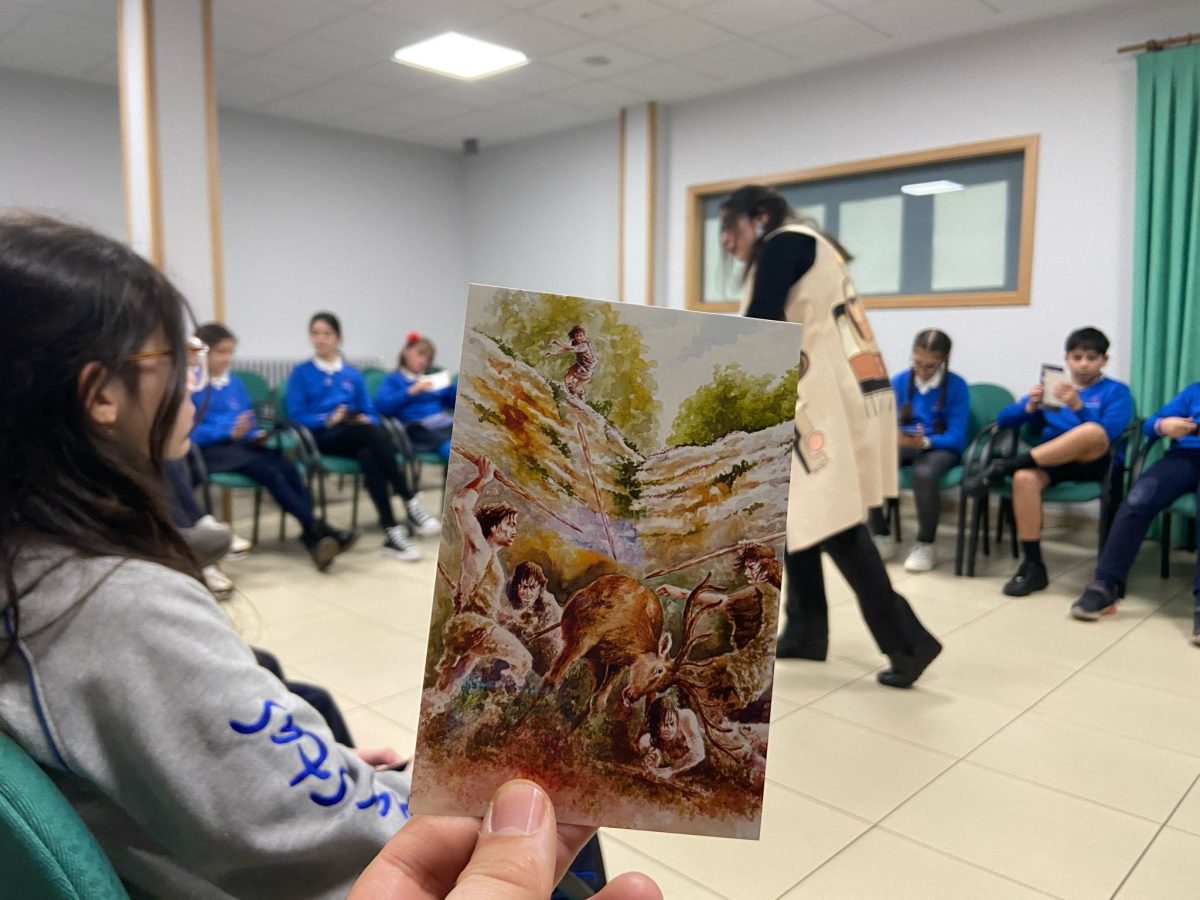

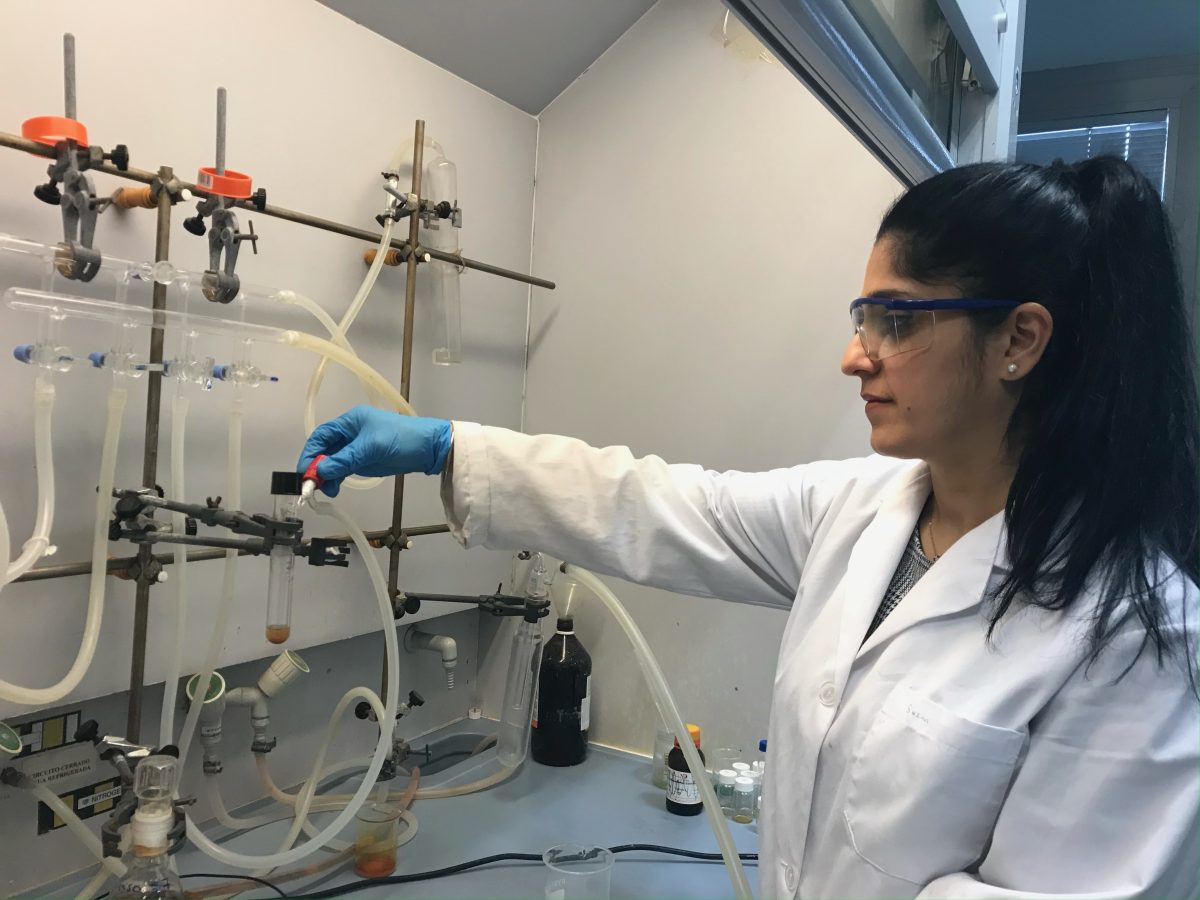

En las visitas han participado Elena Caldero, Silvia Romero y Pilar Álvarez Illera, del área de Bioquímica y Biología Molecular; Irene Albertos y Rosa María Cárdaba, de Enfermería; Ana Tejero, de Máquinas y Motores Térmicos; María Dolores Bermejo, de Ingeniería Química; Ana Isabel Martín Ferreira, de Filología Latina; Raquel Lebrero, de Tecnología Ambiental; Nuria García Perales, de Teoría e Historia de la Educación; Cristina Tejedor, de Prehistoria; Ana María Ares, de Química Analítica; Brizeida Hernández, de Psicología Social; Beatriz Molina, de Geometría y Topología; Beatriz Águeda, de Producción Vegetal; Ana Lozano, de Didáctica de las Ciencias Experimentales; Claudia Ollauri, de Fisiología; Fabiola Jurado, de Traducción e Interpretación; Juncal Espinosa, de Ingenierías Agrarias; Tamara Sánchez, de Producción Vegetal; María Teresa Ramos, de Estadística e Investigación Operativa; Elena Alonso, de Química Física; y Amor López Jimeno, de Filología Griega.

Cada una ha ofrecido una charla diferente en torno a una figura femenina de su campo de investigación a alumnado de entre cuarto y sexto de Primaria. Las actividades divulgativas se han realizado en un colegio de la provincia de León (CEIP CRA Posada de Valdeón); tres de Palencia (CEIP Gómez Manrique de Villamuriel, CEIP San Pedro de Baltanás y CEIP Juan Mena de la capital); tres de Segovia (CEIP Santa Clara, CEO La Sierra de Prádena y Cooperativa Alcázar de la capital); cuatro de Soria (CEIP Manuela Peña de Covaleda, CEIP María Eugenia Martínez del Campo de San Leonardo de Yagüe y CEIP La Arboleda y CEIP Las Pedrizas de la capital); y diez de Valladolid (CEIP Melquíades Hidalgo de Cabezón de Pisuerga, CEO Boecillo, La Milagrosa de Tudela de Duero y CEIP Antonio Allúe Morer, CEIP Jorge Guillén, CEIP José Zorrilla, CEIP Gonzalo de Berceo, CEIP Miguel de Cervantes, Maristas y colegio Rafaela María de la capital).

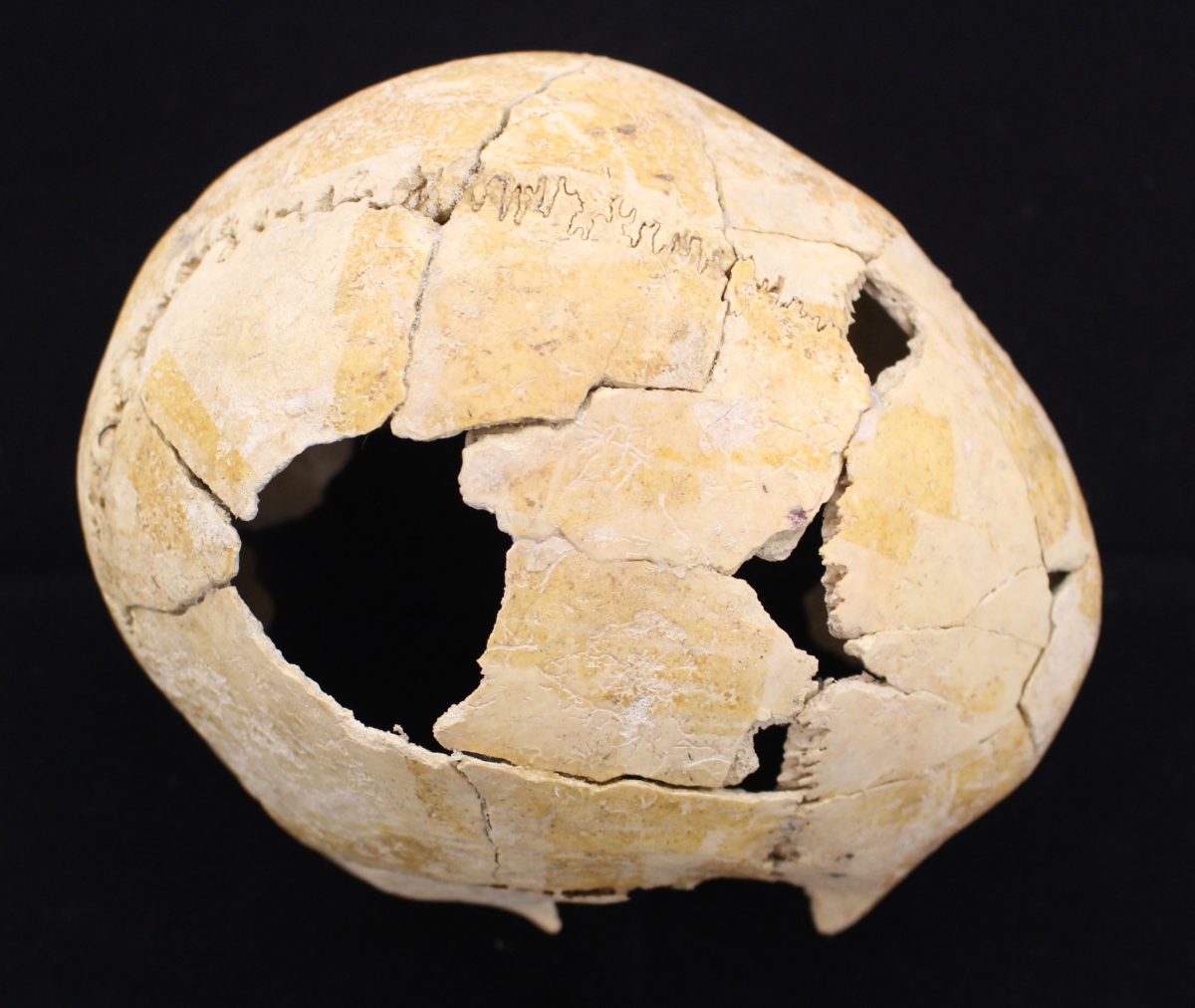

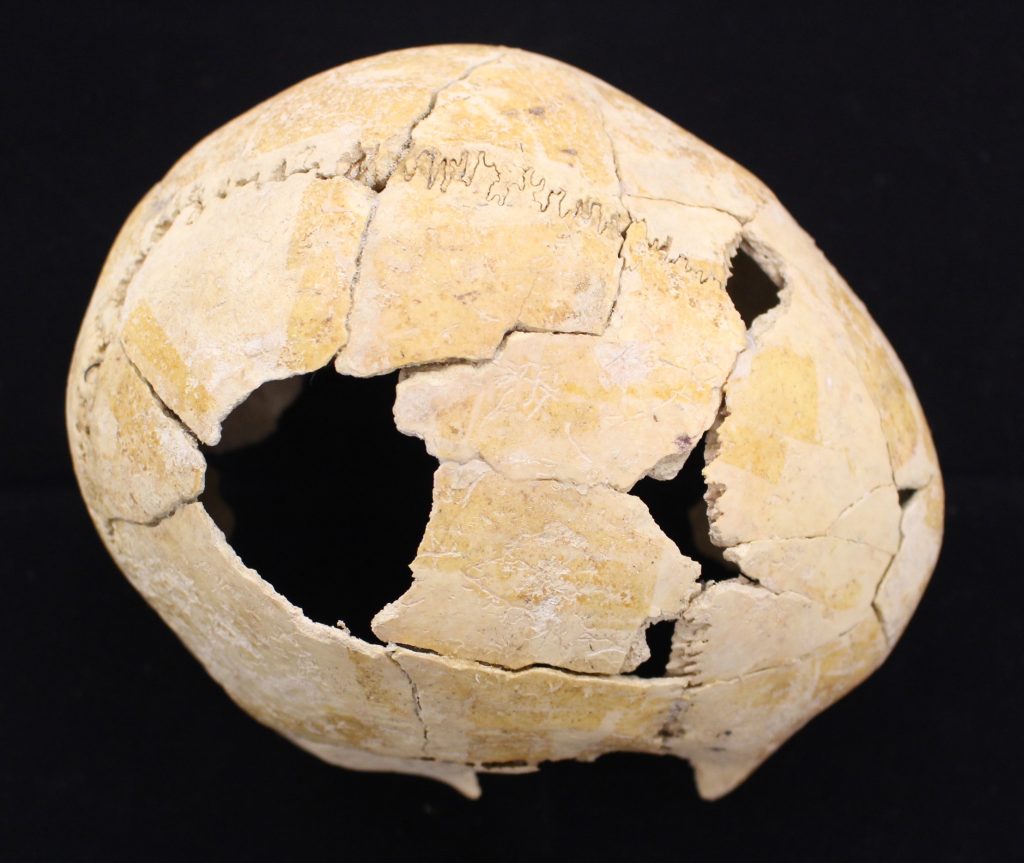

Durante estas tres semanas desde el 11 de febrero, por las aulas han transitado las vidas de María la Judía, Emmy Noether, Trótula de Salerno, María de Maeztu, Rita Levi-Montalvici, Angélique du Coudray, Nzambi Matee, Elizabeth Bugie, Encarnación Cabré, Margarita Tomé, María Goyri, Johanna Döbereiner, Erika Cremer, Amparo Hurtado Albir, Katherine Johnson, Mária Telkes, Elosie Gerry, Hellen Keller, María Bonaparte, Rosalind Franklin y Florence Nightingale. La Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Valladolid ha editado un materiales gráficos sobre estas grandes pensadoras descargables en https://ucc.uva.es/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia-2024/