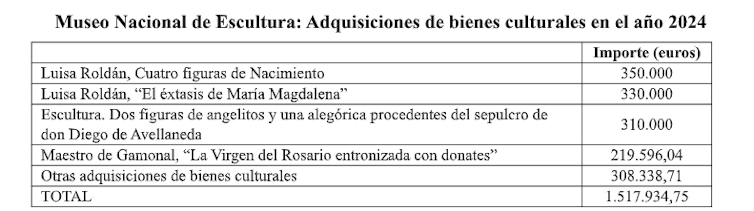

La noticia corrió como la pólvora: el bolso más caro de la historia –de la marca Hermès– había sido vendido en una subasta por ocho millones y medio de euros. Su nombre: Birkin, el apellido de la actriz y cantante inglesa, icono de los años sesenta y setenta.

Pero el bolso es, en realidad, una anécdota; sólo por ser la musa que inspiró este objeto de culto una puede imaginarse la magnitud de la leyenda de Jane Birkin.

Sus primeras películas

Nacida en Londres en 1946, su padre era capitán de fragata y su madre, actriz. Se casó a los 19 años con el compositor John Barry, del que se divorció tres años después.

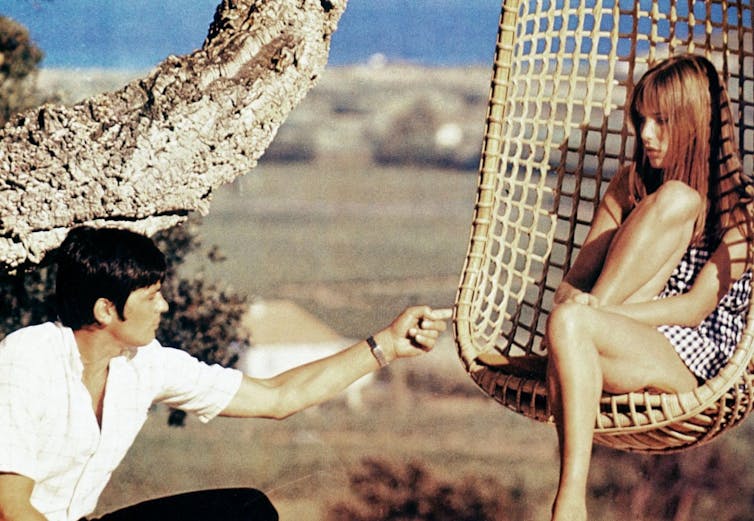

Con 20 años participó con un pequeño papel secundario en la película Blow-up. Su guion estaba inspirado en un cuento de Julio Cortázar y fue galardonada con la Palma de Oro del Festival de Cine de Cannes. La taquilla alcanzó los 25 millones de dólares y su aparición, en la que sale medio desnuda, la catapultó a la popularidad.

FIlmAffinity

El escándalo de ‘Je t’aime… moi non plus’

En 1969 protagonizó en Francia, junto con Serge Gainsbourg, la pelicula Slogan. Ambos comenzaron una relación intensa y apasionada que duró doce años. Durante esa época, Gainsbourg ejerció de “pigmalión”, la introdujo en los entornos artísticos franceses y ambos se convirtieron en una pareja icónica.

Serge Gainsbourg venía de vivir un romance con Brigitte Bardot, con quien había grabado la canción “Je t’aime… moi non plus” (“Te amo… yo tampoco”). La letra, los gemidos, jadeos y respiraciones evocan de forma explícita un encuentro sexual. Cuando el marido de Brigitte Bardot escuchó la canción se enfureció hasta el punto de amenazar con tomar medidas legales si se difundía.

Jane Birkin interpretó la versión que finalmente sí se publicó.

El gran escándalo que provocó la canción fue su mejor publicidad. Se prohibió en Inglaterra, España, Portugal, Suecia, Brasil, Italia…

En Francia fue censurada por su contenido pornográfico. Se vendía con una pegatina que indicaba que era para mayores de edad, y sólo se podía emitir en la radio por la noche. El mismísimo Vaticano se pronunció en L’Osservatore Romano amenazando con excomuniones. Fue así como la canción erótica que todo el mundo quería prohibir alcanzó el éxito mundial.

El erotismo de Jane

“69, année érotique”, que da nombre a una de sus canciones, refleja el gusto de Jane Birkin por el erotismo. Su voz suave, delicada y con un tono sensual, aunque pareciera frágil evocaba con naturalidad todo tipo de fantasías. A Jane le divertía explorar ese juego erótico: lo asumía con libertad, lo disfrutaba y lo compartía abiertamente con Serge Gainsbourg.

Una prueba clara de esta faceta fue el reportaje titulado “Jane erotojane”, publicado en la edición navideña de 1974 de la revista masculina Lui. En él, las fotos tomadas por Frank Gitty y los textos escritos por el propio Gainsbourg mostraban una imagen de Birkin cargada de sensualidad. Era un erotismo explícito, en el límite entre el sadomasoquismo y la violencia, expresando una visión artística y provocadora del deseo y la atracción física.

FilmAffinity

Birkin también participó en películas consideradas transgresoras para su época, como Si Don Juan fuese mujer, donde mantenía una relación sexualmente ambigua con Brigitte Bardot, además de actuar en éxitos de taquilla como La piscina.

Punto y seguido a Serge Gainsbourg

Tras doce años juntos y una hija –Charlotte Gainsbourg–, Jane Birkin y Serge Gainsbourg se separaron. Pero su amistad nunca terminó. Serge siguió escribiendo canciones para ella y de esa complicidad nació Baby Alone in Babylone (1983), el primer disco de Jane Birkin en solitario.

Más tarde, Jane tuvo otra hija, Lou, con el cineasta Jacques Doillon. Serge fue su padrino; una prueba de que la conexión entre ellos nunca se rompió.

Gainsbourg falleció en 1991. Tras su muerte, Jane Birkin se animó a subir a los escenarios, algo que hasta entonces le habían impedido el miedo escénico y una timidez insospechada. En 1995 lanzó Versions Jane, donde reinterpretaba canciones de Serge. En 1998 dio un paso más allá con À la légère, el primer disco sin vínculos con su expareja, rompiendo así con la imagen de “viuda oficial” que muchos le atribuían.

Aun así, en sus conciertos terminaba interpretando la canción “Je suis venu pour te dire que je m’en vais” (“He venido a decirte que me voy”), en homenaje a Serge.

Compromiso social

Featureflash Photo Agency/Shutterstock

Birkin se comprometió activamente con diversas causas sociales. Entre ellas, la defensa del derecho al aborto en el famoso proceso de Bobigny (1972), en el que se juzgaba a una menor que había abortado tras ser violada. Muchas personalidades, incluida la filósofa Simone de Beauvoir, también apoyaron a la acusada. La gran presión social suscitada con este caso, entre otros factores, dio como resultado que el aborto fuera despenalizado en Francia con la Ley Veil en 1975.

Y aquí volvemos al famoso bolso, que, aunque exitoso, no estuvo exento de polémica. Porque, comprometida con la defensa de los derechos de los animales, y tras ver un documental de la organización PETA, Birkin publicó un comunicado en el que denunciaba públicamente el uso de piel de cocodrilo para fabricar bolsos, incluyendo el que llevaba su nombre, y pedía que le retiraran su nombre al accesorio si no se implementaban prácticas más éticas hacia los cocodrilos con los que se fabricaba. Hermès realizó una investigación y accedió a las peticiones de la artista.

Jane sostuvo también otras causas sociales y humanitarias, algunas promocionadas con pegatinas en su “Birkin”.

Comment te dire adieu?

La vida de Birkin fue azarosa. Tanto que ella misma fue el sujeto de estudio de dos documentales: Jane B para Agnès V (1988), dirigido por su amiga, la directora Agnès Varda, y Jane por Charlotte (2021), dirigido por la hija que tuvo con Gainsbourg, Charlotte.

Birkin fue diagnosticada de leucemia en 2002, su hija Kate murió trágicamente precipitándose por una ventana –en lo que todo apuntaba a un suicidio– en 2013 y, en sus últimos años, ella contrajo el covid-19 en varias ocasiones. Pero a pesar de todo, siguió cantando y disfrutando de la adoración del público hasta prácticamente su final, en 2023, a los 76 años.

El bolso Birkin se encarga desde entonces de seguir nutriendo su leyenda.

![]()

Ana María Iglesias Botrán no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.